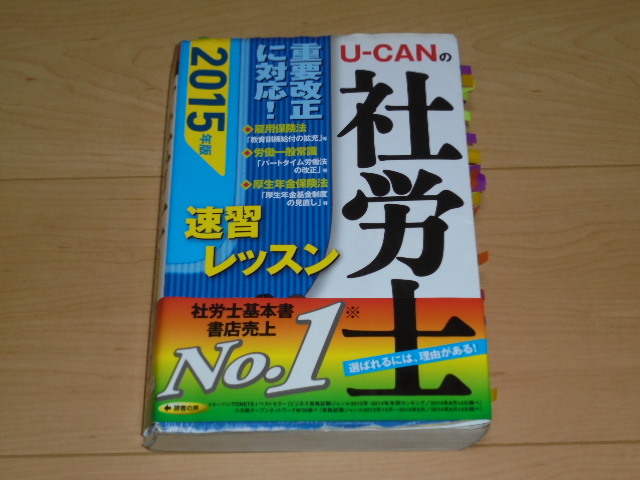

ユーキャン速習レッスン

最も有名なテキストに入る一冊ですね。

社労士試験の受験を考えて書店に行った人は、一度は触れているのはないかと思うくらいです。

このテキスト、その情報量たるや、素晴らしいの一言につきます。

よくもこんなに詰め込んだなというくらい書いてあります。

解説も詳しく、何より表を多用しているので、頭に入れやすいのです。

本番まで、速習レッスンの表が頭に入っていたので、記憶が定着していたという感覚があります。

ただし、一つ気を付けなければなりません。

それは、”このテキストを精読してはいけない”ということです。

どうゆうことかと言いますと、これを暗記するつもりで繰り返し読んではならない。ということです。

そう、時間の無駄なのです。

私はこのテキストの精読にたくさんの時間を費やしてしまいました。

これだけの情報量のテキストですから、何回読んでも点数には直結しません。

よく、”欄外が重要だ”などとおっしゃる方がいますが、私は、そうは思いません。

なぜなら、”覚えきれないから”です。

①欄外を飛ばしてサラッと読むこと。

②とにかく表を覚えること。

この2点のみで良いです。

ですが、読み進むうえでポイントがあります。

幹を頭に入れることです。

枝葉は無視です。

例えば、国民年金には老齢基礎年金と障害基礎年金と遺族基礎年金があって、それぞれは、おおよそこうゆうものだ。と軽く説明できるレベルでいいのです。

じゃあ、枝葉が問題で出たらどうするの???という疑問が生じるかと思いますが、大丈夫です。

それは、問題集を繰り返し解けば分かります。

あれだけテキストを読み込んでも全然頭に入らなかったのに、問題集を3回やった後にテキストを読んでみたら、どうでしょう!

かなりの部分が記憶に定着していることが分かるはずです。

問題として取組み、不正解で悔しい思いをすることにより、記憶に定着するのです。

逆に何となく解いて正解した問題は記憶に定着しづらいので注意が必要です。

もちろん、個人差はありますので、テキストを読んだだけで、ほとんど頭に入ってしまう人の事はここでは考慮していません。

このテキストは、ガチで読み込むというよりは、問題集を解いていて、ある項目が理解できない時、それを理解するための辞書として購入する一冊なのです。

欄外の説明も、辞書としてある項目を調べたときに確認する程度で充分です。

因みに写真で付箋のようなものが見えますが、私は表の部分に小さな付箋を付け、毎日30分ほどの時間を決め、ペラペラと目を通していました。

このテキストをamazon.co.jpで買う

スポンサーリンク

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1345157845761802"

data-ad-slot="5952551579"

data-ad-format="auto">

関連ページ

- おすすめテキスト2(うかるぞ社労士)

- メインテキスト2冊目として使用した”うかるぞ社労士”についてです。

- おすすめテキスト3(まる覚え社労士)

- テキスト読みでの使用では一押しの教材である”まる覚え社労士”についてです。

- おすすめ問題集1(ユーキャン過去&予想問題集)

- 最もやり込んだユーキャン問題集についてです。

- おすすめ問題集2(TAC必修問題集)

- 2冊目の問題集として購入した”必修問題集”についてです。

- おすすめ問題集3(i.D.E.塾過去問題集)

- 過去問対策のメインとして使用した”i.D.E.塾過去問題集”についてです。

- おすすめ問題集4(合格のツボ・択一)

- 択一対策のメインの問題集として使用した”合格のツボ”についてです。

- おすすめ問題集5(TAC一般常識問題集)

- 一般常識対策のメインとして使用した問題集です。

- おすすめ問題集6(合格のツボ・選択)

- 選択対策の第一弾として使用した問題集”合格のツボ”についてです。

- おすすめ問題集7(大原選択式問題集1~5)

- 選択対策の仕上げとして使用した”大原選択式問題集”についてです。

- おすすめアプリ(ユーキャン一問一答)

- 隙間時間に使用したメインの携帯アプリについてです。

- おすすめその他1(社労士V6月号)

- テキストの一般常識分野の補足分として使用した”社労士V”についてです。

- おすすめその他2(社労士V7月号)

- 白書対策のメインとして使用した”社労士V”についてです。

- おすすめその他3(社労士V8月号)

- 選択対策の補足分として使用した”社労士V”についてです。

- 番外編(真島の年金をやっつけろ!)

- 年金理論を把握するために補助的に使用したテキストについてです。